株式会社 NTTぷらら

尾玉 憲生(事業推進部長 広報室長 兼務)

近藤 雅恵(事業推進部 マネージャー)

株式会社 NTTぷらら

NTT Plala Inc.

〒170-6024 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 24階

http://www.nttplala.com/

1995年設立。映像配信サービス「ひかりTV」では、専門チャンネルや地上デジタル放送、BSデジタル放送を最大105チャンネル提供し、ビデオオンデマンド(VOD)は約132,000本の作品を提供している。「お客様中心主義」を基本理念に掲げ、お客様満足度の高いサービス提供を追求し続けている。

「ぷらら版働き方改革」とは?

御社についてお聞かせください。

- 尾玉

- 当社の事業概要は大きく二つあります。一つ目はISP(インターネットサービスプロバイダー)事業、二つ目は「ひかりTV」という映像配信サービス事業です。当社はNTTグループに属しており、その中でも創業以来ずっと「新しい事業領域の開拓」を企業ミッションとして掲げています。グループの中でも今までにない事業を積極的に開拓していこうと運営をしている会社です。

当社では2017年度から「働き方改革」に取り組んでいます。きっかけは、職場における社員モチベーションの低下にありました。当社では毎年、モチベーションサーベイを通して全社員のモチベーションを測っており、一時はグループの中でもモチベーションの高い会社の一つでした。しかし、新たに取り組む事業は競争環境も激しく、さらに事業を維持していくことは決して容易ではありませんでした。映像配信事業は、事業の柱にまで大きく成長しましたが、会員数が300万人を突破したあたりから同じようなスピードでの成長は困難になりました。そうした背景もあり、社員のモチベーションに少しずつ陰りがみえてきました。これは調査の結果からもわかり、対策の一つとして始めたのが「働き方改革」でした。

「働き方改革」と聞くと、時間外勤務の縮減などに捉えられることが多いと思いますが、当社の場合、社員のモチベーション向上を目的に取り組んでいます。単なる働き方改革ではなく、NTTぷらららしい独自のものを実現しようと、こだわりを込めて「ぷらら版働き方改革」と呼んでいます。具体的には、仕事と生活の大きな二つの軸をもとに「仕事イキイキ」「生活イキイキ」のカテゴリーに分けました。一方的に会社から働き方を提供するのではなく、社員が望んでいることを社員自ら実現していく改革になるように取り組んでいます。決して「働かせ方改革」にならないよう、とても意識していますね。

社員の声は、どのようにして集めているのでしょうか?

- 近藤

- 昨年は、自由に意見を記入できる回覧板を全社員にチーム単位で配布しました。意見を出しやすい空気を醸成するために、いくつかの要望案をサンプルでつけました。現在当社には約400人の社員がいますが、この回覧板には約690件もの意見が集まり、全社員に意見を出してもらったという感触が得られました。その声をもとに、実際に実現したものもあります。たとえば、朝食無料提供、集中業務スペース、TV会議システム導入、シンクライアントの増強です。

- 尾玉

- 働き方改革の目的は、社員一人ひとりが元気で、モチベーションの高い状態で働ける職場づくりです。そこには二つのこだわりがあり、一つは社員の声を形にすること、もう一つは社員自らが働き方を変えていける参加型の改革であることです。大切なのは、そういった考えを社員に理解してもらうことと、そしてどうやって意欲的に参加してもらうかです。これが肝だと思っています。回覧板の件もしかり。手作りポスターを作成して、働き方改革の今後のスケジュールが分かるように社内に掲示し、会社がいま何を考え実践しようとしているのか認知してもらえるよう、特にこの一年はじっくり時間をかけて取り組んできました。自分が意見を言ってもよい、発言することで変わる可能性があることを認識してもらい、働き方改革に参加する意欲が継続的に高まるよう取り組んでいます。

こうした全社的な取り組みに社員を巻き込んでいくための工夫を教えてください。

- 尾玉

- 働き方改革といっても、一般的にはトップが発言して浸透させていくケースが多いですが、当社は、社員自ら働き方を変えていってほしいと強く感じていて、そのために働き方改革を一つの旗印にしようと取り入れた背景があります。良い例は、リモートワークの実現ですね。現在私たちは、外でも在宅でも仕事ができる状態ですが、以前はこのリモートワークを禁止していました。なぜなら、セキュリティと労務管理に対する懸念があったからです。この状況を変えていこうと、まずはトライアルで実際に社員にも参加してもらい、セキュリティや労務管理のリスクが小規模で収まる範囲で実践しました。この時のメンバーは自分たちで壁を取り払いながら、働きやすい環境、望む環境を手にしていこうという気持ちで、参加していました。社員参加型というのはまさにこういうところです。そのおかげで、リモートワークは働き方改革の目玉となり、現在では社員の半分に行き渡っていて、今年の九月頃には、全社員に導入できる予定です。これは、会社が決めたことではなく、社員が自らこの環境を実現したんですよね。二年前には考えられなかったことです。自分たちで声を出して、成果を証明して獲得した、いわば権利のような働き方です。だから「働かせ方改革」ではなく「働き方改革」であり、そこに「ぷらら版」という意味があるのです。この成功体験をもとに、さらに働き方改革を広げようとしています。ここには私たちの自負がありますね。自分たちで働き方を作っていけるという、この社員の満足感の中に、会社が元気になっていく要素があると思います。

「チャレンジ精神」、「スピード感」をもって、モチベーション高く仕事に取り組んでほしい

社員の特徴や傾向をどのように捉えていますか?

- 尾玉

- 若手社員に関して言えば、非常に賢い人が多いと思います。自分の将来像を入社後すぐ語れたり。私が新人で入社したときは、まずは与えられたことをこなそうという感覚だったので、自分と比較すると偉いなと思いますね。そういった意味ではとてもしっかり者で、よく考えていると思いますが、社会に揉まれていない印象は受けます。物事の考えに幼さが残るというか、特に人とのコミュニケーションなど関係構築の場面でそう感じます。

賢く考えているが故に、自分のキャリアや最終的なゴールを意識して、自分は今のままで大丈夫なのだろうかと思い悩む人たちも出てきたように感じます。今のこの仕事をやっていて、この先どうなるんだろうという漠然とした不安ですね。それは、自分でキャリアプランを立てて、マネジメントする知識やノウハウがないために、そういった思いに駆られるのだと思います。

十年ほど前、いろいろな企業でキャリアマネジメントが盛んだった頃は、仮に今やっている仕事に不満があったり、満足度が得られなかったりしても、長い人生のその先にあるゴールを考え、現状の意味合いをきちんと解釈できる社員が多かったと思います。今はその傾向がなくなってきているため、自分のキャリアをしっかり考える機会を設ける必要性が出てきたと感じています。

また上司が部下のキャリアについて話を聞きアドバイスをするのにも、知識やノウハウが必要です。そこも併せて解決していかないと、社員一人ひとりがキャリアを考えて満足できる状態は生まれないと思っています。

若手の人材育成において、特にどのような部分に注力されていますか?

- 尾玉

- 新しいことにチャレンジできて、スピード感を持って実践していけるようになることです。この二つを非常に重要視しています。その意味で主体性というのは、チャレンジしていく中で当然必要だと思っています。また会社が変革の時期ということもあり、新たなビジネスやサービスを積極的に創造することは大切です。当社の事業はコンシューマー向けサービスでもあるため、若手の育成や定期的な面談の中で、お客様第一主義の重要性に加えて、積極性の必要性を伝えていますね。新入社員や若手社員は、技術職の人が多く、サービスを作ったりプログラムを書いたりすることにはとても長けています。決まった仕様に基づき、その通りに作ることは当然必要ですが、実際にそのサービスを使うお客様の気持ちがわからないことの危険性を避けるために、早い段階でお客様の立場に立って、サービスを作るマインドを育てることはとても大事だと思います。大学院を出て技術やプログラミングの勉強をしてきた人たちも、入社してすぐに技術の仕事をするのではなく、まずはカスタマーセンターに配属して、お客様と直接話をすることで、ユーザー目線の大切さを学んでもらっています。こういった社風にしっかりマッチできるように、若手社員や新入社員の方たちへの意識付けと、実際に身につくようなカリキュラムを意識しています。

- 近藤

- 実際に入社一年目に、カスタマーサービス部でのCS研修があります。若手社員は基本的に技術の部隊に配属されることが多いのですが、配属後、お客様の声を実際に聞いてもらうために、一ヶ月間この研修を受講します。研修を通して、サービスを世の中に出す責任を最初にインプットすることができます。

自分の配属される部署の業務内容を知った上でCS部に一ヶ月間OJTに行くため、自分の現職場や技術部隊の職場にどう活かせるかという課題を持って帰ってもらっていると思います。この研修期間に実際に聞いたお客様の声をもとに、自分の部署でやりたいことを見つけられることが、研修の前後で変わるところだと思いますね。

- 尾玉

- 新入社員の育成係として、社員をトレーナーにしていますが、送り出す上司や、そのトレーナーに、CS研修が終わった後の発表会でアドバイスをしてもらう機会を作っています。実は、上司もトレーナーもこの時新鮮な気持ちになっています。たとえば、技術開発という仕事を長くやっていると、顧客視点を忘れがちになるのですが、新入社員や若手社員を育成する側の立場で接することによって、自分の中でも顧客視点の重要性を思い直すことができます。若い社員だけではなく、指導する社員にも研修は良い影響を与えていると思います。

- 近藤

- さらに一年目の自分の仕事を振り返る機会を設けています。一年間の業務の中で課題を見つけ、解決するために取り組む姿勢は、チャレンジ精神にもつながってくると思います。課題を見つけて、自ら解決に取り組むことの重要性をしっかり伝えていきたいです。

育成三年間の集大成は、世の中にサービスを出すこと

カリキュラムや育成計画について、具体的にお聞かせください。

- 尾玉

- 若手の育成期間は三年のスパンで考えています。特徴的なものは、三年目の育成期間卒業のタイミングで、自分たちで実際にサービスを作る試みを取り入れていることです。これは、自分たちでサービスを考案し、社内のリソース確保も含めて検討してもらい、社長や幹部に提案するというものです。育成期間の中で、一番のチャレンジですよね。自分たちで考えたサービスを世の中に出すために、自分たちだけですべて段取りをすることは、若手にとってある意味無茶振りかもしれません。しかし、三年間でチャレンジ精神やスピード感を意識付けしながら育ってきた人たちなので、自分たちでやるんだという意欲があります。若い社員同士で検討し、意見し合うこの機会は、魅力的だと思います。

また、成功するサービスを作れたかということ以上に、自分たちでサービスを世の中に出すまでのプロセスを知ることがとても重要です。そこにどんな難しさがあるのか、社内のどの人たちの協力が必要なのか、そうした困難や一連の流れを把握するには、とても良い内容だと思います。自分たちの考えたことを世に出すチャンスがあることを知ってもらうことも大切ですね。

三年間の育成期間で学んだことや考え方が、社員にどこまで根付いていて、それがどう発揮されるのか、これは一つの集大成です。実際にやってみると、意欲やチャレンジ精神だけではうまくいきません。しかし、これから会社の中心となって活躍していくために、自分たちに足りないところに気づくタイミングにもなりますし、社内の人脈を広げるチャンスにもなります。これで育成期間は終わりますが、今後さらに成長してもらうきっかけになればと思っています。

研修で若手社員に伝えたいことは何ですか?

- 尾玉

- 研修を通して伝えたいことがあるのではく、伝えたいことがあるから、その手段として研修があると思っています。先ほどもお話しましたが、新しいことにチャレンジできる、スピード感を持って実践していけるマインドという部分が大きいですね。もちろん研修の中にはビジネスマナーなどいろいろありますが、私たちが一番大事にしていることは、このマインドが社員の中にどう育つかというところです。これはとても重要な位置付けにあると思います。

- 近藤

- ヒップスターゲートさんの研修は、自責思考や主体性につながってくるもので、上司や先輩の指示を待つだけでなく、自ら行動することの重要性をメッセージとしていただいていると思っています。特に一年目は、自分から動き出そう、疑問があれば聞きに行こう、自分でスケジュールを管理してみようというマインドをしっかり伝えていきたいと思っていますね。

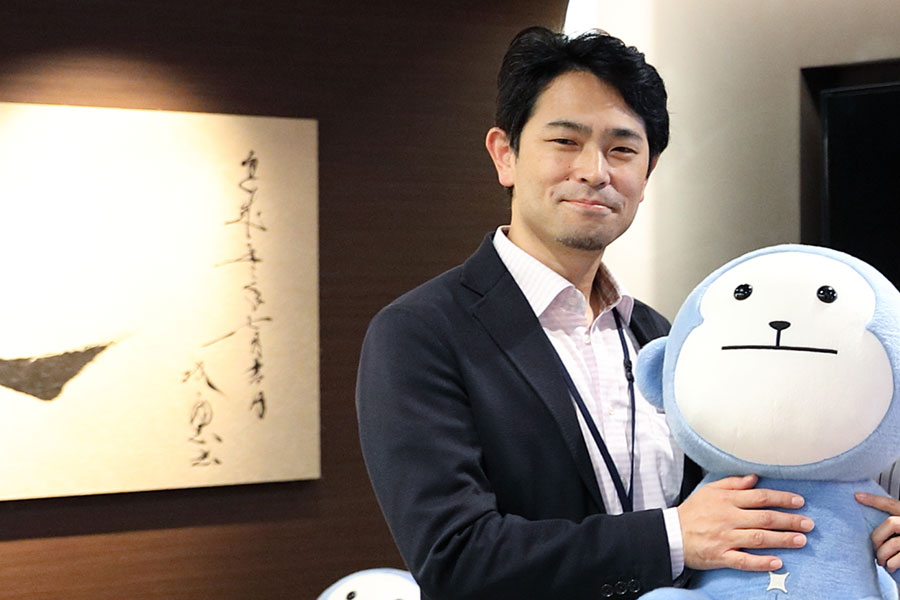

インタビューを受けた方

-

尾玉 憲生(おだま のりお)

事業推進部長

広報室長 兼務

1995年 日本電信電話株式会社入社

1999年 NTTコミュニケーションズ株式会社 ビジネスユーザ事業部 NI営業推進部

2009年 株式会社NTTぷららへ出向 営業部 担当部長

2015年 企画総務部 担当部長

2017年 事業推進部 部長

※経歴は、インタビュー時のものです。 -

-

事業推進部長

広報室長 兼務

1995年 日本電信電話株式会社入社

1999年 NTTコミュニケーションズ株式会社 ビジネスユーザ事業部 NI営業推進部

2009年 株式会社NTTぷららへ出向 営業部 担当部長

2015年 企画総務部 担当部長

2017年 事業推進部 部長

※経歴は、インタビュー時のものです。

-

近藤 雅恵(こんどう まさえ)

事業推進部

マネージャー

2003年 NTTコミュニケーションズ株式会社入社

2008年 株式会社NTTぷららへ出向 営業部 担当

2017年 企画総務部 チーフ

2018年 事業推進部 マネージャー

※経歴は、インタビュー時のものです。 -

-

事業推進部

マネージャー

2003年 NTTコミュニケーションズ株式会社入社

2008年 株式会社NTTぷららへ出向 営業部 担当

2017年 企画総務部 チーフ

2018年 事業推進部 マネージャー

※経歴は、インタビュー時のものです。